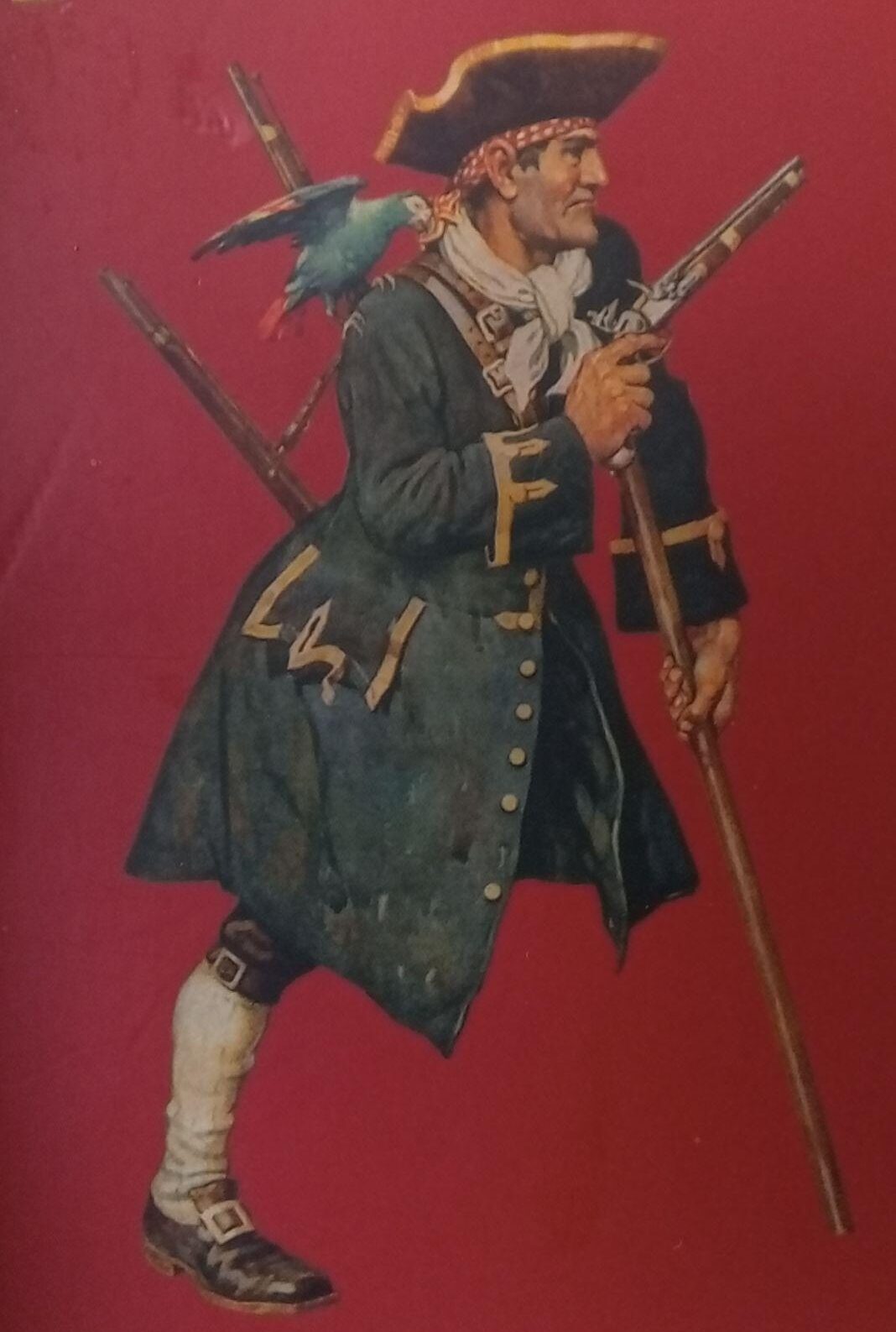

Liberté, Egalité et Flibustiers

Pirates, corsaires et flibustiers, frères de la Côte … ces virtuoses de la navigation, écumeurs des mer, courageux et aventuriers nous fascinent, hier avec leurs attaques intrépides, leurs trésors et leurs îles paradisiaques, aujourd’hui avec leur audace.

Forgez-vous une opinion et n’oubliez pas l’image que l’église a donné des vikings en Occident chrétien, ou d’Attila. Plus récemment, que ne nous a-t-on pas dit sur l’arsenal d’armes de destruction massives de l’Irak pour justifier une guerre ? Les développements à suivre ne traitent pas du monde asiatique, dans lequel la piraterie est attestée au sud-est, au moins dès le début du Ve siècle. On rapporte ainsi que « la mer est infestée de pirates ».

Parole de flibustiers :

« Aujourd’hui vivants, demain morts, que nous importe d’amasser ou de ménager, nous ne comptons que sur le jour que nous vivons et jamais sur celui que nous avons à vivre… »

Alexandre Oexmelin, chirurgien des Frères de la côte (XVIIe siècle)

La définition même de piraterie n’est pas aisée. Elle donne lieu à des travaux académiques de recherche et change suivant les époques et selon le côté duquel on se trouve. « Le pirate c’est toujours l’autre » (cité par Eric Limousin). Les barbaresques qui effectuaient des razzias sur les côtes méditerranéennes de l’Europe étaient des pirates pour les uns, des corsaires pour les autres, c’est-à-dire un mode de guerre délégué par une autorité à un privé pour affaiblir son adversaire, appelée la « guerre de course », ou la course tout simplement. Les Vikings, autre exemple, étaient-ils des pirates, des explorateurs, des commerçants ? Les raids Vikings qui harcèlent l’empire byzantin sont considérés comme des actes de piraterie, alors que pour les Normands il s’agit de la guerre.

La piraterie, encouragée ou tolérée par les Etats cessera lorsque les Etats n’y trouveront plus leur compte. Une forme d’hypocrisie que l’on retrouve encore aujourd’hui sous le vocable de la « raison d’Etat » ou de « sécurité nationale ». La piraterie cessera progressivement au fur et à mesure que les Etats se renforceront. Les prises des pirates (et des corsaires) alimentèrent les économies locales qui acceptaient de fait, si ce n’est de droit ces pratiques[1] . La guerre de course qui a joué un rôle dans les stratégies des puissances européennes (y compris dans sa composante coloniale) ou musulmanes (notamment dans sa lutte contre les chrétiens) ne sera internationalement interdite qu’à partir de 1856 seulement (convention de Paris mettant fin à la guerre de Crimée), même si elle avait déjà quasiment disparue dès 1810.

Je vous propose quelques définitions, une petite histoire de la piraterie, et des développements sous le pavillon noir, de la liberté à la potence, le combat contre l’ordre établi, et les principes de solidarité et de démocratie qui existaient chez ces forbans.

[1] A l’époque de la flibuste, à Port Royal (Jamaïque), des centaines d’homme de retour d’une conquête apportent 30 % de revenus supplémentaires à toute l’île seulement en quelques jours de fête dans les bars, tripots, magasins et bordel de la ville

source image : El Galeón, la réplique d’un galion espagnol fait escale quatre jours au Havre | 76actu

1- Quelques définitions

Pirate, corsaire, frère de la côte, boucanier, flibustier, forban, quelques rappels.

Sans revenir sur les travaux académiques qui tentent de définir les actes de piraterie depuis l’antiquité, gardez en tête ce que vous imaginez intuitivement.

Le mot pirate vient du latin pirata : « celui qui tente la fortune, qui est entreprenant ». C’est un bandit, un hors-la-loi qui agit initialement ou principalement sur mer (mais pas seulement). Il attaque et utilise la force pour piller les navires marchands, prend des otages.

Le forban (de fors et ban, « hors du ban », « hors de la loi ») est un synonyme de pirate.

Le corsaire est un marin qui bénéficie d’une « lettre de marque ». C’est un document émanant d’une autorité qui donne l’autorisation au corsaire d’attaquer les navires du pays contre lequel on est en guerre, principalement des navires marchands. S’il se fait prendre, ce statut le protège lui et son équipage de la pendaison. Ils sont prisonniers de guerre. La plupart des nations développées de l’époque (dans l’aire d’influence occidentale) respectent et appliquent cette pratique. La plus ancienne lettre de marque connue est anglaise, et date 1354.

Pour Jean Meyer, la guerre de course, c’est « l’instrument de victoire du plus faible au plus fort ». Le corsaire peut être assimilé à un mercenaire, il mène une guerre pour le compte d’une autorité. Cette guerre de course est très contrôlée et réglementée (la règlementation n’était pas la même dans tous les pays). Les corsaires retournent à leur port d’attache pour partager le butin avec l’équipage, l’armateur (qui fournit le navire) et l’autorité ayant donné la lettre de marque.

Durant l’âge d’or de la piraterie aux Antilles beaucoup de corsaires devenaient pirates et vice versa.

Le terme de flibustier vient du néerlandais vrijbuiter signifiant : « faire librement du butin ».

Sommairement, le flibustier est un pirate ou un corsaire aux Antilles qui s’attaquait aux navires espagnols ou portugais transportant les richesses provenant du Nouveau Monde (leurs colonies sud et centre américaines) pendant 300 ans environ entre 1500 (en particulier après le traité de Tordesillas) et 1800 (à partir de 1810, début des indépendances des possessions espagnoles en Amérique)

Le boucanier chasse au fusille gibier des Antilles, dans les îles abandonnées par les Espagnols. Ils font boucaner la viande, d’où leur nom. Boucaner la viande, c’est la sécher et la fumer, rendant sa conservation sur les navires plus aisée. Ils commercent avec les flibustiers vendant viande et cuirs. Ils peuvent aussi embarquer sur les navires pour participer aux combats maritimes ou prêter main forte lors d’assauts terrestres. Les premiers boucaniers étaient souvent des évadés des colonies, y compris des esclaves, des déserteurs et des aventuriers acceptant les règles de vie aux mœurs très libres.

Flibustiers et boucaniers forment les frères de la côte. Boucaniers ou flibustiers les rôles étaient interchangeables.

2 – Quelques histoires de la piraterie

Les attaques de navire en mer existent depuis que des navires existent. La mer est un immense espace dans lequel faire respecter des lois est longtemps resté impossible. Les actes de piraterie sont plus compliqués à préciser ou à définir puisque jusqu’au XIVe siècle la définition n’est pas stable. Certains chercheurs se demandent « si la piraterie peut-être légitimement étudiée, alors qu’elle n’est pas nommée ou de façon incertaine » (Pierre Pretou). Encore récemment la définition « juridique » internationale » évolue : en 1937 par la Société Des Nations (SDN), ancêtre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui retient de nouvelles définitions en 1958, en 1982, en 2011 …

Parole de flibustiers :

« Si tant de gens meurent avant d’avoir appris à vivre c’est parce qu’ils vivent comme s’ils ne devaient jamais mourir »

Capitaine pirate Singleton 1720

Durant l’Antiquité, 800 ans avant JC les côtes grecques faisaient l’objet de pillages. Ainsi les côtes méditerranéennes « infestées » de brigands ont longtemps mobilisé la marine romaine. L’âge d’or de la « piraterie » en Méditerranée est en 200 avant JC. Elle est exceptionnelle à partir de 50 avant JC pour être quasiment inexistante en 100 après JC [2].

Au Moyen Age, le terme de piraterie est difficile à utiliser : (i) il n’est pas défini (ii) les puissances côtières de la méditerranée sont multiples et aucune n’est capable de lutter contre les pillards venus de la mer. Les Etats sont plus intéressés par les activités sur terre que sur mer en raison de la faiblesse des échanges maritimes commerciaux. Les agressions venues de la mer (assimilables à ce que l’on nommera ensuite de la piraterie ou la flibuste, quelques siècles plus tard) s’attaquent aux richesses accumulées dans les zones côtières, plutôt qu’aux navires de commerce. (iii) les puissances côtières pratiquent elles-mêmes ce type d’agression (droit de représailles médiéval autorisant une victime à se dédommager sur la nation de son coupable, considérée comme solidaire)

Concernant l’épopée viking (800-1050) les explorateurs commerçants se sont souvent mués en pillards. Les plus connus sont les plus guerriers, mais païens ils résistaient également à la poussée chrétienne. Certains ont cessé les pillages et l’exploration, pour se mettre au service de rois chrétiens, par exemple la garde personnelle du basileus (empereur romain d’orient) ou la sédentarisation en Normandie, dans le royaume franc.

La « piraterie » musulmane en Méditerranée au Moyen Age (essentiellement XVIe et XVIIe siècles) est pratiquée avec l’aval des autorités. On peut parler de courses dans le cadre d’un jihad séculaire contre l’ennemi héréditaire, tout en apparaissant comme un pillage et une tentative à défaut d’anéantissement, d’affaiblissement du rival. Il s’agit des razzias incessantes durant des siècles destinées à s’emparer de richesses et capturer des femmes et des esclaves[3], effectuées par les « pirates » barbaresques vassaux des Ottomans. Du point de vue musulman, le distinguo entre guerre sainte et piraterie est ambigu.

La Méditerranée a pratiqué la course et la piraterie bien avant leur développement Baltique puis Atlantique.

C’est dans la Baltique que nait la première légende du pirate en lutte contre un pouvoir répressif, capable, grâce à son aura, de rassembler autour de lui un discours contre le pouvoir arbitraire (Klaus Störtebeker capitaine des Vitalienbrüder – Frères des victuailles). Il sera décapité en 1400 ou 1401 comme tous ses hommes. La décapitation était appliquée aux traitres, alors que les voleurs étaient pendus. Ce traitement souhaité exemplaire faisait de ces hommes des criminels politiques.

[2] Jules César s’est fait enlever par des pirates à 25 ans (en 75 avant JC) et s’est fait libérer contre rançon.

[3] Ce qui entrainera la conquête de Tunis (1535) et Alger (1541) par Charles Quint pour sécuriser ses côtes méditerranéennes. Un chercheur américain, Robert Davis, a estimé qu’entre (1530-1780) le XVIe et le XVIIIe siècle : 1 250 000 européens furent réduits en esclavage par les marchands d’esclaves de Tunis, Tripoli et Alger. Sans compter tous ceux capturés en méditerranée orientale et en Europe centrale

L’époque moderne

La découverte par Christophe Colomb des Amériques et, 2 ans plus tard, le fameux traité de Tordesillas (1494) feront éclore la piraterie aux Antilles.

Le traité de Tordesillas est un accord entre les royaumes catholiques d’Espagne et du Portugal, ratifié par le Pape, pour partager le monde découvert et à « découvrir » entre ces 2 puissances, qui à l’époque étaient les seuls Etats européens partis à la conquête du monde : expéditions portugaises sur les côtes occidentales de l’Afrique à partir de 1415, Vasco de Gama passe le cap de Bonne Espérance pour arriver en Inde en 1497, Pedro Cabral touche le Brésil en 1500, comptoir à Macao en 1557 ; et côté Espagnol : Christophe Colomb aux Amériques à partir de 1492, comme Amerigo Vespucci en 1497, les conquistadors : Hernan Cortes au Mexique à partir de 1519, Francisco Pizzaro au Pérou à partir de 1526, et le tour du monde de Fernand de Magellan à partir de 1519.

L’Espagne obtient les territoires à l’Ouest du 46ème méridien ouest (exactement 46°37’), et le Portugal, ceux se trouvant à l’Est. Ce méridien passe par le Groenland et coupe le Brésil. Synthétiquement l’Espagne se réserve le continent américain (sauf le Brésil découvert pour le compte du royaume du Portugal) et le Pacifique, tandis que le Portugal hérite de l’Afrique et de l’océan indien.

Mais François 1er, roi de France déclare à propos du traité de Tordesillas : « … le soleil luit pour moi comme pour les autres. Je voudrais bien voir la clause du testament d’Adam qui m’exclut du partage du monde ». Il indique que seuls « les lieux habités et défendus » peuvent être réclamés légitimement par une puissance, les autres territoires sont libres. L’amiral de France autorise ainsi la course contre tout le monde.

L’âge d’or de la piraterie : la flibuste dans la Caraïbe

Les flibustiers étaient essentiellement français, anglais et hollandais, souvent partis aux Antilles pour fuir les guerres civiles ou les persécutions religieuses (diverses guerres de religion en Europe à partir de 1524, jusqu’en 1712). Certains flibustiers protestants justifiaient ainsi leurs exactions auprès des catholiques espagnols ou portugais. D’autres cherchaient l’aventure et tentaient un enrichissement rapide. Ils attaquaient en mer et sur terre. De nombreuses villes du Nouveau Monde ont ainsi été conquises, parfois plusieurs fois sur la période de la flibuste au Venezuela (Maracaibo Caracas ou Coro), en Equateur (Guayaquil), au Panama (Chepo), au Mexique (Campêche et Tampico), en Colombie (Carthagène), au Brésil (Rio Janeiro), à Cuba (Santiago de Cuba La Havane, Cardenas) et d’autres îles, Curaçao, St Domingue …

Ils pouvaient être tout à la fois, souvent corsaire et pirate, mais aussi boucanier, mercenaire, armateur, explorateur, simultanément ou à des moments différents. Certains devinrent même gouverneur (Jamaïque, Bermudes, Curaçao, Bahamas) ou administrateur colonial, amiral, officier supérieur de la flotte, capitaine de port ou de navire, directeur de compagnie, politicien ou rentier, ainsi que marchand, voire chasseur de pirates. A contrario, certains marchands, armateurs, officier de marine, artilleur, pêcheur, voire amiral, chasseur de pirates, propriétaire de plantation, et évêque même, sont devenus pirates … des corsaires sont devenus ou étaient amiral, chez les Ottomans, les Hollandais, les Espagnols, les Anglais, les Français.

Basés essentiellement à St Domingue, la Tortue (Tortuga), la Jamaïque ou à la Barbade, ils connaissaient parfaitement la mer des Caraïbes, passage obligé des galions espagnols, les courants, les vents, les hauts fonds, les passes ; et excellents marins, manœuvraient très habilement leurs navires choisis (dérobés dans les ports) pour être rapides et maniables ; capables de remonter aux vent quand les galions devaient louvoyer.

Ils entretenaient également des informateurs et espions dans tous les ports pour connaitre les cargaisons, équipage et armement des navires en partance.

La flibuste aux Antilles avait participé à la lutte des nations européennes contre les puissances espagnole ou portugaise. De nombreux corsaires ou pirates s’impliqueront dans la guerre d’indépendance des Etats Unis (1775-83, à cette époque la marine de guerre américaine n’était constituée que de corsaires), la quasi guerre France USA (1798-1800), la guerre anglo-américaine de 1812 (pour des territoires canadiens), et surtout les guerres d’indépendance des colonies espagnoles d’Amérique du sud (1812 à 1823 : Argentine, Chili, Pérou)

Notez que des corsaires avaient déjà participé à des conflits plus anciens comme la révolte des Pays-Bas contre la domination espagnole (1566-68)[4], les guerres de succession d’Espagne (1701-14) et d’Autriche (1740-48 ou même encore plus ancien la guerre de 100 ans (1337-1453)

[4] Ou Révolte des hollandais ou guerre de 80 ans

L’époque contemporaine

Dans le cadre de la première guerre mondiale (1914-18), l’engagement de l’Allemagne dans une guerre aux navires commerciaux relance les questions juridiques et de définitions de la piraterie, et de facto de la guerre de course. Cette stratégie sera à nouveau utilisée par l’Allemagne lors de la seconde guerre mondiale (1939-45) mais il s’agit là, à mon sens, plus de questions juridiques internationales, que de piraterie au sens originel du terme d’individus, de brigands agissant pour leur propre compte (et non pour le compte d’un état) avec violence et la volonté de s’enrichir.

La fin de la guerre froide (1989 avec la chute du mur de Berlin) a favorisé le renouveau de la piraterie, avec 90% du commerce international s’effectuant par voie maritime. Dans les années 1990, plutôt en mer en Asie du sud-est (détroit de Malacca notamment) et au mouillage le plus souvent, dans le golfe de Guinée (Nigéria en particulier) ; puis dans les années 2000 dans la corne de l’Afrique (Somalie et golfe d’Aden) parfois teinté ou associé au terrorisme ou à la lutte contre les occidentaux (rançonnage des plaisanciers en particulier).

3 – Libertalia et autres républiques pirates

Un mythe ou une réalité fondé sur une conception inédite du monde social avec des règles et usages avancées pour l’époque.

Voltaire disait des flibustiers : « Jamais les romains ne firent des actions aussi étonnantes. S’ils avaient eu une politique égale à leur indomptable courage, les flibustiers auraient fondé un grand empire en Amérique »

Parole de flibustiers :

« Ils nous condamnent, ces crapules, alors que la seule différence entre nous, c’est qu’ils volent les pauvres grâce à la loi, et que nous pillons les riches armés de notre seul courage… »

Déposition du pirate Bellamy à son procès (1720)

Des républiques pirates se sont créées, basées sur leurs aspirations profondes, abolitionniste, égalitaire et pacifique ; et certaines zones des colonies du Nouveau Monde ont été « vampirisées » par les pirates (Nassau sur l’ile de New Providence, archipel des Bahamas ou dans une moindre mesure Port Royal – devenue Kingstown – en Jamaïque, plutôt un repaire, et la plus célèbre : l’île de la Tortue au nord d’Hispaniola, actuel Haïti, capitale internationale de la piraterie de 1630 à 1660).

Libertalia la plus connue aurait été fondée dans le nord de l’île de Madagascar. Libertalia dont le nom évoque bien l’ambition de ces sociétés, dont la devise aurait pu être : Liberté, égalité et … non pas fraternité (quoique celle-ci ait pu exister, notamment dans la « confrérie » des frères de la côté) mais indépendance, peut être ?

Egalité entre les hommes : les flibustiers sont tous frères de la côte, quelque-soit leur nationalité, leur race, leur religion, leur condition sociale.

Pour certains, il ne s’agit que d’une utopie, d’un fantasme, certes mais n’est-ce pas la réponse d’une société bien pesante ? Et même s’il s’agit d’une utopie, le rôle de cette utopie, ce rêve, ce fantasme n’est-il pas majeur sur l’évolution des idées, hier … et encore aujourd’hui ? Ne luttons-nous pas tous, ceux qui sont éclairés, pour cette société libre et égalitaire ?

Ils sont originaires d’Europe : France, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande, Suède, Danemark, Hollande, Espagne, des indiens d’Amérique et des Africains, libres ou esclaves évadés (« nègres marrons »), qui régulièrement constituent une partie significative d’un équipage (jusqu’à 25 % des équipages sont noirs au début du XVIIIe siècle).

Issues de la noblesse, de la bourgeoisie ou du prolétariat, repris de justice ou domestiques en fuite, mendiants et opposants politiques ou religieux, tous sont les bienvenus. Il faut accepter les règles des frères de la côte et avoir certaines qualités déjà évoquées : courage, audace, intrépidité.

A l’époque de la flibuste dans les Antilles, dans cette société totalement hétéroclite et multiraciale, tout monde est libre d’agir à sa guise. Aucun Etat, aucun royaume n’est assez puissant pour les éliminer. Les flibustiers auront réussi à faire cohabiter des nations ennemies dans une confrérie violente et floue, unie par quelques solides principes d’égalité.

Parole de flibustiers :

« Vous, capitaines et officiers, par votre sévérité brutale envers vos équipages, vous les invitez, par la désertion, à devenir des forbans, les traitant comme des esclaves… »

Paroles d’un flibustier condamné à mort (1725) .. s’adressant aux capitaines des navires de guerre ou de commerce.

Après un abordage, il arrive souvent que l’équipage capturé ait à choisir entre la mort ou la flibuste. Mais en choisissant la piraterie, ils ne seront pas plus mal traités et pourraient s’enrichir. Les flibustiers font ainsi miroiter liberté, aventure et richesse. Beaucoup de marins civils ou militaires ont déserté pour la flibuste. Et quand ils manquent d’hommes, les flibustiers vont en trouver là où les travailleurs sont les plus exploités. Les marins des navires de guerre, de pêche ou de commerce sont à cette époque mal payés, mal nourris, mal habillés, endettés et sont soumis à une disciple de fer, et parfois aveugle, avec des châtiments corporels et des officiers arrogants.

Parole de flibustiers :

« Qu’obtient-on par un travail honnête ? De maigres rations, un dur labeur. Chez nous, le plaisir et les aises, la liberté et la puissance. Avec, pour seul risque, la triste mine que l’on fait au bout d’une corde. »

Bartholomew Roberts, pirate (1722)

La vision égalitaire de la société rêvée par les pirates, c’est la lutte contre la société hiérarchisée de l’époque, c’est le combat contre l’ordre établi. Les capitaines sont élus (pas d’hérédité de droit divin) et peuvent être remplacés, s’ils sont incompétents ou injustes. Dans le pire des cas, ils sont oubliés sur une île desserte. Leur repas à bord est le même que celui de l’équipage.

Un accord préalable entre pirates (la chasse-partie, c’est le code pirate, imaginée par Bartholomew Roberts) règle les relations au sein de l’équipage, rappelle les règles (obligations et interdictions) et précise les dédommagements et récompenses pour actes de bravoure. Citons notamment comme obligations : l’obéissance au capitaine, l’apport au butin commun de tout ce qui est pris ; et comme interdictions : refus du combat, désertion, détournement d’une partie du butin, femmes ou enfants à bord, bagarre à bord. Certaines chasse-parties interdisent le viol, ou les jeux d’argent à bord.

La chasse-partie met en valeur le mérite et le courage, mais également certains principes inconnus ou embryonnaires à l’époque, on parlerait aujourd’hui de : solidarité, démocratie, élection, autogestion, partage des revenus, promotion au mérite, prime de rendement, indemnités pour accident du travail …

La chasse-partie prévoit le partage du butin, par exemple : 2 parts pour le capitaine et son second, 1,5 part pour le maitre d’équipage et les canonniers, 1,25 part pour les officiers autres que le second et le maitre d’équipage, et les gabiers (chargés de l’entretien et de la manœuvre de la voilure) et une part pour le reste de l’équipage ; sachant que le maitre d’équipage, les gabiers et les canonniers sont désignés au mérite. Chez les flibustiers le navire peut être un bien commun ou appartenir au capitaine. Des règles particulières s’appliquent pour le partage des navires capturés, selon les cas.

La chasse-partie prévoit les indemnités en cas de perte d’un membre. Elles différent selon qu’il s’agit d’un œil, d’un pied ou d’une jambe, d’un doigt, du bras droit ou du bras gauche etc.… et sont majorées en cas de perte des 2 yeux ou des 2 jambes. Le paiement peut s’effectuer en numéraire (ou en esclaves, semble-t-il selon les écrits de Oexmelin).

Les flibustiers sont toujours par deux, chacun protège et soutient l’autre, le soigne en cas de maladie ou de blessure, le protège dans les coups durs, et en cas de mort au combat, le survivant hérite des biens du décédé. Certains flibustiers pouvaient développer un véritable sentiment d’amour envers leur compagnon.

Les flibustiers ont été précurseurs de la guerre psychologique. Pour limiter les combats, les attaques à l’abordage entrainant son lot de morts et blessés, les pirates misèrent sur la terreur qu’inspiraient leur (réelle) cruauté pour que les navires marchands ne se défendent pas, mettent en panne et laissent les pirates s’emparer de la cargaison, épargnant (plus ou moins) la vie des équipages. Ce ne fût toutefois pas toujours le cas certains pirate « chassant » l’espagnol catholique pour le tuer, le torturer, par vengeance le plus souvent.

Cette peur qui nous fait accepter tant de choses, comme nous l’avons récemment vécue, était basée sur les récits des survivants. Citons par exemple : ouvrir les entrailles et arracher le cœur pendant que le supplicié est encore vivant, étouffer un autre prisonnier le cœur arraché, serrer une corde de plus fort autour de la tête pour expulser les yeux de leurs orbites, arracher les yeux, coudre la bouche avec une aiguille à voile, brûler la langue au fer rouge, brûler les organes génitaux, boire le sang de ses victimes etc… Les Espagnols considéraient parfois les flibustiers comme des hérétiques.

On raconte également que certains pirates rendaient justice en mer sur les navires marchands capturés, tuant, amputant ou torturant les capitaines ou officiers trop zélés, dont l’équipage se plaignait. Certains épargnaient également les hommes mariés.

Pour favoriser la colonisation du Nouveau Monde et glorifier leurs actes qui freinèrent la colonisation des puissances concurrentes, la société bien-pensante et hypocrite contribua à la création d’un mythe : le courage et l’intrépidité des pirates furent mis en avant, plutôt que leurs horreurs ; l’exploration et la conquête de nouveaux territoires plutôt que le vol avec violence. Jean-David Nau, un pirate français : son nom inspirait la terreur. Il donnait la mort avec tant de violence, que sa cruauté faisait même peur à ses proches (peu nombreux). Mais certains dirent qu’il fût « celui qui a le plus servi à inspirer aux Espagnols d’Amérique la terreur du français, et à affermir les colonies à leur commencement ». Tous ce qui a été développé ci-dessus a été rapporté, expliqué à travers les récits réels ou imaginaires d’anciens pirates et d’écrivains. Les travaux académiques travaillent pour dénouer le vrai du faux.

4 – Corsaires et pirates

Quelques corsaires français célèbres :

Jean-Bart (1650-1702), corsaire dunkerquois au service des guerres de Louis XIV (apogée de la guerre de course française) Son exploit le plus significatif est la reprise en 1694 en Hollande même, d’un convoi de 110 navires de marchandises qui avait été capturé par des vaisseaux de guerre hollandais.

René Duguay-Trouin (1673-1736) corsaire malouin, le plus célèbre de ses exploits est la prise de Rio de Janeiro en 1711.

Robert Surcouf (1773-1827), corsaire malouin sous Napoléon 1er, surnommé le Roi des corsaires. Son fait d’armes le plus célèbre est la prise dans le golfe du Bengale du Kent en 1800, un navire 3 fois plus gros que le sien, avec un équipage inférieur de plus de moitié.

Quelques capitaines pirates et flibustiers célèbres, et leurs surnoms évocateurs (entre parenthèse, début de leur activité de piraterie, et avec * ceux qui ont été pirate et corsaire). Durant la période de la flibuste aux Antilles, l’âge moyen des flibustiers était de 27 ans (Philippe Hrodej) et la durée de leur engagement n’était que de 2 ou 3 ans (mort au combat, ou des suites de blessures ou de maladies tropicales, capturés et condamnés à mort ou amnistié ou retiré et discret)

Barberousse Arudj et Khayr ad-din * (1504), deux frères, ils ont dominé la méditerranée durant des décennies, a inspiré une bande dessinée « Barberousse »

Francis Drake* (1563) au service de la reine d’Angleterre, premier capitaine marin à achever le tour du monde, surnommé le Dragon.

François L’Olonnais (1660), de son vrai nom, Jean-David Nau surtout célèbre pour sa cruauté impressionnante envers les prisonniers espagnols. Il lance une expédition contre Maracaibo. [5]

[5] 1666, avec Michel Le Basque, 7 navires et 440 hommes. En une opération, le butin par flibustier représente 4 ans de revenus d’un boucanier.

Daniel Montbars dit L’exterminateur (1660), il mena dans la Caraïbe une guerre violente contre l’Espagne. Sa haine des Espagnols lui valut son surnom.

Henry Morgan* (1663) le plus craint des pirates après la disparition de l’Olonnais, il réussit à s’emparer de Panama. Dans les années 1670, il deviendra (sous) gouverneur de la Jamaïque. Et retournera sa veste, faisant condamner à mort ses anciens compagnons, à la suite de procès.

Barbe Noire (1716), de son vrai nom Edward Teach, archétype du pirate au cinéma. Il apparait dans un des films Pirates des Caraïbes.

Samuel Bellamy (1716), Black Sam, surnommé le Prince des pirates. Il avait 30 à 50 marins africains dans son équipage, tous étaient traités sur un pied d’égalité.

Bartholomew Roberts (1719), dit Black Bart, le pirate ayant connu le plus de succès, il aurait capturé 400 / 470 vaisseaux (selon les sources, en 3 ans semble-t-il) un tiers de son équipage était africain.

Citons également, des femmes pirates : Anne Dieu-le-veut (1650), Charlotte de Berry (1660) Mary Read (fin en 1720), Anne Bonny (1725), née Anne Cormac, (toutes deux enceintes de…) Jack Rackham (fin en 1720) dit « Calico Jack », qui inspire la bande dessinée « Tintin » ou encore Black Caesar (1700) un ancien esclave.

Quelques autres surnoms : Gentleman pirate, La Terreur, Jambe de bois, Le fléau des Espagnols, L’Ange Exterminateur.

Parole de Flibustier

« Il n’y a, en effet, qu’un pas du corsaire au pirate, tous deux combattent pour l’amour du butin, seulement le dernier est le plus brave, puisqu’il affronte à la fois l’ennemi et le gibet»

Kidd le Pirate – Publication de Washington Irving (1824)

Epilogue

La haine des autorités est une constante chez les pirates, les flibustiers. Aujourd’hui encore on parle de pirates ; ceux qui contestent un système oppresseur (radio pirate, pirate informatique). Ils sont (étaient) insoumis, incontrôlables, audacieux, débauchés, cruels et cupides. L’alcool, la danse, et les femmes étaient leurs principales distractions quand ils étaient à terre, parfois les jeux d’argent. La citation de Bartholomew Roberts pourrait s’appliquer à tous. La polygamie était autorisée.

Tout ceci est contraire aux bonnes mœurs, et menace la cohésion sociale. Il convenait donc de « redresser » la situation et susciter contre les pirates une vindicte populaire de manière à justifier de lourds châtiments, toutes proportions gardées comme récemment lors de la crise sanitaire mondiale. Des châtiments exemplaires étaient réservés aux pirates capturés, victimes d’une société d’illusion, moralisatrice et puritaine. Leurs dépouilles étaient mises en cage et ornaient souvent l’entrée des ports pour l’exemple, pour éviter de susciter de nouvelles vocations.

Parole de flibustiers :

Une existence courte mais bonne sera ma devise

Bartholomew Roberts (1722)

Au XXIe siècle, 400 ans après la flibuste, si la réponse des occidentaux à la piraterie dite « somalienne » fut rapide, significative et multinationale ou internationale, c’est parce que cela remettait en cause des intérêts financiers importants des puissances dominantes, comme à l’époque de la flibuste aux Antilles. Les différentes missions de riposte européennes et internationales ont été stimulées par la complicité entretenue entre terrorisme et piraterie, entretenue par les médias occidentaux ; pirates présentés selon François Guiziou comme des « barbares issus du chaos, et de la misère somalienne » ou comme la « menace barbare sur des flux économiques majeurs »

Sources principales :

Histoire des Pirates et des Corsaires, de l’Antiquité à nos jours, 24 auteurs sous la direction de Gilbert Buti et Philippe Hrodej, CNRS Editions, 2016

Flibustiers, chasseurs de trésor, Olivier et Patrick Poivre d’Arvor, Editions Place des Victoires 2007

Corsaires et Flibustiers, Jean Merrien, Editions l’Ancre de Marine, 2003

Sous le Pavillon noir, Pirates et Flibustiers, Philippe Jacquin, Découvertes Gallimard, 1988

Très intéressant et bien documenté